-

1 Европейская организация молекулярной биологии

Универсальный русско-английский словарь > Европейская организация молекулярной биологии

-

2 Европейская лаборатория по молекулярной биологии

Molecular biology: European Molecular Biology LaboratoryУниверсальный русско-английский словарь > Европейская лаборатория по молекулярной биологии

-

3 Европейская организация по молекулярной биологии

Универсальный русско-английский словарь > Европейская организация по молекулярной биологии

-

4 лаборатория молекулярной биологии

Science: laboratory of molecular biologyУниверсальный русско-английский словарь > лаборатория молекулярной биологии

-

5 членство (в международном союзе биохимии и молекулярной биологии)

General subject: adherenceУниверсальный русско-английский словарь > членство (в международном союзе биохимии и молекулярной биологии)

-

6 кафедра биохимии и молекулярной биологии

Diccionario universal ruso-español > кафедра биохимии и молекулярной биологии

-

7 Европейская организация молекулярной биологии [ЕОМБ]

organisation européenne de biologie moléculaire [OEBM; EMBO]Русско-французский словарь русских соответствий названий и организаций Евросоюза > Европейская организация молекулярной биологии [ЕОМБ]

-

8 Европейская организация молекулярной биологии [ЕОМБ]

European Molecular Biology Organization [ EMBO]Русско-английский словарь русских соответствий названий и организаций Евросоюза > Европейская организация молекулярной биологии [ЕОМБ]

-

9 Европейская организация молекулярной биологии [ЕОМБ]

Русско-немецкий словарь русских соответствий названий и организаций Евросоюза > Европейская организация молекулярной биологии [ЕОМБ]

-

10 European Molecular Biology Organization

* * *

Англо-русский словарь по экологии > European Molecular Biology Organization

-

11 Bioinformatics

Биоинформатика — новое направление исследований, использующее математические и алгоритмические методы для решения молекулярно-биологических задач. В отечественной генетике зарождение этого направления тесно связано со становлением и развитием Института цитологии и генетики СО АН СССР в Новосибирском Академгородке. Первая международная конференция по Б. регуляции и структуры генома в странах СНГ была организована и проведена в этом институте (24–31 августа 1998 г.). Совершенствование экспериментальных методов приводит к экспоненциальному росту молекулярно-биологических данных и возникновению абсолютно новой для биологии междисциплинарной задачи анализа и хранения информации из лабораторий, рассеянных по всему миру. Задачи Б. можно определить как развитие и использование математических и компьютерных методов для решения проблем молекулярной биологии. Выделяют: (1) Задачу поддержания и обновления баз данных. Современная эра в молекулярной биологии началась с момента открытия двойной спирали Уотсоном и Криком в 1953 г. Эта революция породила большой объем данных полученных прямым чтением ДНК из разных участков геномов. Быстрое секвенирование стало возможно 10 лет назад, первый полностью секвенированный геном — геном бактерии Haemophilus influenzae, 1800 т.п.н. В 1996 г. закончено секвенирование первого генома эукариот, генома дрожжей (10 млн п.н.) и секвенирование продолжается со скоростью более 7 миллионов нуклеотидов в год. Знание геномной ДНК в значительной мере сделало возможным ряд фундаментальных биологических открытий, таких как интроны, самосплайсирующиеся РНК (см. РНК-процессинг), обратная транскрипция и псевдогены. Однако существующие базы данных не вполне адекватны требованиям молекулярных биологов: одной из нерешенных проблем является создание программного обеспечения для простого и гибкого доступа к данным. (2) Другой класс задач в большей степени ориентирован на поиск оптимальных алгоритмов для анализа последовательностей. Типичным примером такой задачи является задача выравнивания: как выявить сходство между двумя последовательностями, зная их нуклеотидный состав? Задача решается множество раз в день, поэтому нужен оптимальный алгоритм с минимальным временем выравнивания. (3) Можно также выделить ряд направлений современной Б.: создание и поддержка баз данных (БД) регуляторных последовательностей и белков; БД по регуляции генной экспрессии; БД по генным сетям; компьютерный анализ и моделирование метаболических путей; компьютерные методы анализа и распознавания в геноме регуляторных последовательностей; методы анализа и предсказания активности функциональных сайтов в нуклеотидных последовательностях геномов; компьютерные технологии для изучения генной регуляции; предсказания структуры генов; моделирование транскрипционного и трансляционного контроля генной экспрессии; широкомасштабный геномный анализ и функциональное аннотирование нуклеотидных последовательностей; поиск объективных методов аннотирования и выявления различных сигналов в нуклеотидных последовательностях; эволюция регуляторных последовательностей в геномах; характеристики белковой структуры, связанные с регуляцией; экспериментальные исследования механизмов генной экспрессии и развитие интерфейса, связывающего экспериментальные данные с компьютерным анализом геномов. Первые работы по компьютерному анализу последовательностей биополимеров появились еще в 1960-1970-х годах, однако формирование вычислительной биологии как самостоятельной области началось в 1980-х годах после развития методов массового секвенирования ДНК. С точки зрения биолога-экспериментатора, можно выделить пять направлений вычислительной биологии: непосредственная поддержка эксперимента (физическое картирование (см. Физическая карта), создание контиг (см.) и т.п.), организация и поддержание банков данных, анализ структуры и функции ДНК и белков, эволюционные и филогенетические исследования, а также собственно статистический анализ нуклеотидных последовательностей. Разумеется, границы между этими направлениями в значительной мере условны: результаты распознавания белок-кодирующих областей используются в экспериментах по идентификации генов, одним из основных методов предсказания функции белков является поиск сходных белков в базах данных, а для осуществления детального предсказания клеточной роли белка необходимо привлекать филогенетические соображения. В 1982 г. возникли GenBank и EMBL — основные банки нуклеотидных последовательностей. Вскоре после этого были созданы программы быстрого поиска по банку — FASTA и затем BLAST. Позднее были разработаны методы анализа далеких сходств и выделения функциональных паттернов в белках. Оказалось, что даже при отсутствии близких гомологов, можно достаточно уверенно предсказывать функции белков. Эти методы с успехом применялись при анализе вирусных геномов, а затем и позиционно клонированных генов человека. Алгоритмы анализа функциональных сигналов в ДНК ( промоторов, операторов, сайтов связывания рибосом) менее надежны, однако и они в ряде случаев были успешно применены, напр., при анализе пуринового регулона Escherichia coli. Идет активная работа над созданием алгоритмов предсказания вторичной структуры РНК. Алгоритмические аспекты этой проблемы были разрешены достаточно быстро, однако оказалось, что точность экспериментально определенных физических параметров не позволяет осуществлять надежные предсказания. В то же время, сравнительный подход, позволяющий построить общую структуру для группы родственных или выполняющих одну и ту же функцию РНК, дает существенно более точные результаты. Другим важным достижением, связанным с рибосомальными РНК, стало построение эволюционного древа прокариот и вытекающей из него естественной классификации бактерий, используемой в банках нуклеотидных последовательностей, в частности GenBank. Статистическая информация (в виде предсказания GenScan), последовательности гомологичных белков и последовательности EST являются исходным материалом для предсказания генов в последовательностях ДНК человека программой ААТ. Алгоритмы, объединяющие анализ функциональных сигналов в нуклеотидных последовательностях и предсказание вторичной структуры РНК, используются для поиска генов тРНК и самосплайсирующихся интронов. Одновременный анализ белковых гомологий и функциональных сигналов позволил получить интересные результаты при эволюцию системы репликации по механизму катящегося кольца. Опыт показывает, что надежное предсказание функции белка по аминокислотной последовательности возможно лишь при одновременном применении разнонаправленных программ структурного и функционального анализа. Основное — это приближение теоретических методов к биологической практике. Во-первых, вновь создаваемые алгоритмы все ближе имитируют работу биолога. В частности, был формализован итеративный подход к поиску родственных белков в банках данных, позволяющий работать со слабыми гомологиями и искать отдаленные члены белковых семейств. При этом все члены семейства, идентифицированные на очередном шаге, используются для создания очередного образа семейства, являющегося основой для следующего запроса к базе данных. Другим примером являются алгоритмы, формализующие сравнительный подход к предсказанию вторичной структуры регуляторных РНК. Во-вторых, создаваемые алгоритмы непосредственно приближаются к экспериментальной практике. Так, повышение избирательности методов распознавания белок-кодирующих областей (возможно, за счет уменьшения чувствительности) позволяет осуществлять предсказание специфичных гибридизационных зондов и затравок ПЦР. Наконец, развитие Интернета — электронной почты и затем WWW — сняло зависимость от модели компьютера и операционной системы и сделало программы универсальным рабочим инструментом.Англо-русский толковый словарь генетических терминов > Bioinformatics

-

12 European Molecular Biology Organization

Универсальный англо-русский словарь > European Molecular Biology Organization

-

13 Escherichia coli

кишечная палочка, коли-бактерияГрам-отрицательная бактерия семейства энтеробактерий; имеет форму палочки со слегка закругленными краями - размеры 0,4-0,8 на 1-3 мкм, спор не образует, обладает подвижностью, является факультативным анаэробом, может сбраживать глюкозу и др. углеводы, один из наиболее обычных нормальных представителей кишечной флоры млекопитающих; К.п. является классическим объектом молекулярной генетики: геном К.п. один из наиболее хорошо изученных геномов у живых организмов* * *Escherichia coli, E. coli — грамоотрицательная кишечная бактерия, кишечная палочка, организм, наиболее известный в молекулярной биологии. Ее геном (хромосома) включает ок. 4500 кб ДНК, организованных в 50 независимых топологических доменов, и содержит серию инсерций. В н.вр. более 30% генома секвенировано и более 1000 генов картированы. E. coli имеет большое значение для экспериментальных исследований рекомбинантной ДНК, т.к. она служит хозяином для большого числа разных вирусов, плазмид и космидного клонирования векторов (см. Вектор клонирования. Космида).Англо-русский толковый словарь генетических терминов > Escherichia coli

-

14 polymerase chain reaction

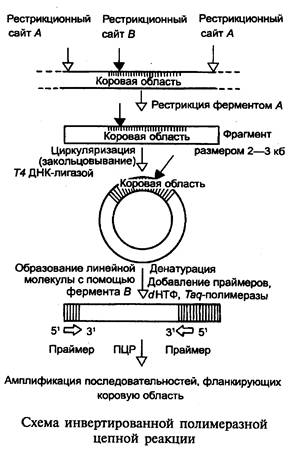

Метод амплификации in vitro с помощью ДНК-полимеразы нуклеотидных последовательностей с использованием олигонуклеотидных ДНК-затравок, комплементарных последовательностям противоположных цепей ДНК на границах амплифицируемого участка; собственно П.ц.р. представляет собой серию из 3 циклически повторяющихся реакций (20-30 циклов) - денатурация ДНК, отжиг ДНК-затравок и синтез ДНК с каждой из затравок навстречу друг другу с использованием противоположных цепей ДНК в качестве матриц, по завершении каждого цикла количество синтезированного продукта удваивается и происходит увеличение количества анализируемой ДНК в геометрической прогрессии; П.ц.р. позволяет амплифицировать любые последовательности длиной до 5-6 тыс. нуклеотидов, что делает возможным использовать ее для секвенирования, молекулярной ДНК-диагностики, картирования генов (в качестве зондов для гибридизации in situ) и др.* * *Полимеразная цепная реакция, ПЦР — процесс амплификации in vitro, при котором фрагмент ДНК длиной до 15 кб может быть амплифицирован (размножен) до 108 раз (копий). Для этого синтезируются два олигонуклеотида размером в 10-30 нуклеотидов, комплементарных последовательностям на двух концах исследуемой ДНК. Избыточное количество этих двух олигонуклеотидных праймеров (см.; амплимеров) смешивается с геномной ДНК, смесь нагревается для денатурации дуплексов ДНК. При последующем снижении температуры праймеры присоединяются к их геномным гомологам и могут с помощью ДНК-полимеразы удлиниться, т. е. на ДНК-матрице синтезируется вторая цепь. Последовательный процесс (цикл процессов) денатурации, отжига праймера и его удлинения повторяется 20-40 раз. В результате происходит экспоненциальное увеличение копий изучаемой ДНК. За 25 амплификационных циклов количество целевых последовательностей ДНК увеличивается приблизительно в 106 раз. Для синтеза новых цепей ДНК используются термостабильные ДНК-полимеразы (Therminus aquaticus или Taq-полимераза, Pfu-ДНК-полимераза, VentTM-ДНК-полимераза). В н. вр. ПЦР нашла широкое распространение в молекулярной биологии и на ее основе разработано множество методов анализа геномов. Имеет место также инвертированная полимеразная цепная реакция, т. е. модификация обычной ПЦР, позволяющая амплифицировать неизвестные последовательности ДНК, прилежащие к коровой области известной последовательности.

Англо-русский толковый словарь генетических терминов > polymerase chain reaction

-

15 Institut für Molekulare und Zelluläre Bioinformatik

n; сокр. IMBAнаучно-производственное объединение университетских институтов, Австрийской Академии наук и научных учреждений в промышленности - для проведения совместных исследований в области молекулярной биологии. Размещается в Венском биоцентреАвстрия. Лингвострановедческий словарь > Institut für Molekulare und Zelluläre Bioinformatik

-

16 compatibility

Физиологически и часто генетически детерминированная способность пыльцевого зерна к прорастанию на рыльце пестика; С. часто связана с функционированием генной системы С. (гены S), обеспечивающей у перекрестноопыляющихся растений предотвращение самоопыления.* * *Совместимость — в молекулярной биологии способность двух или более различных типов плазмид сосуществовать в одной клетке. Если же две плазмиды несовместимы, то одна из них быстро теряется. В зависимости от способности сосуществовать в одной клетке плазмиды разделены на группы совместимости/несовместимости.Англо-русский толковый словарь генетических терминов > compatibility

-

17 degenerate code

Характеристика генетического кода, означающая, что различные триплеты могут иметь одинаковый кодирующий смысл (аминокислоту).* * *Вырожденный код — код, в котором одна и та же информация может быть записана различными символами. В молекулярной биологии генетический код является вырожденным, поскольку одна аминокислота кодируется более чем одним нуклеотидным триплетом, кодоном. Напр., тирозин кодируется триплетами UAU и UAC, а лейцин может кодироваться даже 6 кодонами.Англо-русский толковый словарь генетических терминов > degenerate code

-

18 detergents

Поверхностно-активные вещества, уменьшающие величину поверхностного натяжения жидкостей; в молекулярной биологии используются для солюбилизации гидрофобных макромолекул (белков, липидов), а также в виде синтетических моющих средств; примером широко распространенного неионного Д. является Тритон Х-100 Triton X-100, а примером ионного Д. - додецилсульфат натрия sodium dodecyl sulphate.Англо-русский толковый словарь генетических терминов > detergents

-

19 divergence

Расхождение признаков филетических групп в процессе эволюции; концепция «Д. признаков» сформулирована Ч.Дарвиным в 1859; Д. может быть результатом дизруптивного отбора disruptive selection и изоляции, т.е. необязательно связана с внутривидовой конкуренцией, как это полагал Ч.Дарвин.* * *1. Расхождение признаков вида в процессе эволюции, вследствие чего из одного исходного вида образуются разновидности и виды (ср. Конвергенция).2. В молекулярной биологии — процент различий между последовательностями нуклеотидов двух связанных сегментов ДНК или между последовательностями аминокислот двух связанных полипептидных цепей.Англо-русский толковый словарь генетических терминов > divergence

-

20 homology

Сходство структур и процессов у различных организмов, которое, как правило, является следствием общности их происхождения; определение «Г» введено Р.Оуэном в 1843.* * *1. Сходство структур и процессов у различных организмов, являющееся, как правило, следствием общности их происхождения; термин введен Р. Оуэном в 1843 г.2. Идентичность генетической структуры хромосом (см. Хромосомы гомологичные) при возможной гетерозиготности по аллелям в определенных локусах.3. Термин, по мнению некоторых авторов, неверно используемый иногда в молекулярной биологии при сравнении последовательностей нуклеотидов или аминокислот, полученных из ядер и белков отдаленно родственных видов (см. Вид); считается, что более правильно использовать понятие «идентичность» или «сходство последовательностей оснований».Англо-русский толковый словарь генетических терминов > homology

См. также в других словарях:

МОЛЕКУЛЯРНОЙ БИОЛОГИИ ИНСТИТУТ — (ИМБ) им. В. А. Энгельгардта РАН организован в Москве в 1957. Современное название с 1965. Исследования структур и функций генетического аппарата высших организмов на молекулярном уровне, химических и физических основ действия ферментов и др … Большой Энциклопедический словарь

МОЛЕКУЛЯРНОЙ БИОЛОГИИ ИНСТИТУТ (ИМБ) РАН — МОЛЕКУЛЯРНОЙ БИОЛОГИИ ИНСТИТУТ (ИМБ) им. В. А. Энгельгардта РАН, организован в Москве в 1957. Современное название с 1965. Исследования структур и функций генетического аппарата высших организмов на молекулярном уровне, химических и физических… … Энциклопедический словарь

Молекулярной биологии институт — АН СССР, головное научно исследовательское учреждение в области молекулярной биологии (См. Молекулярная биология). Организован в 1957 (до 1965 институт радиационной и физико химической биологии). Основатель и директор института В. А.… … Большая советская энциклопедия

Центральная догма молекулярной биологии — Центральная догма молекулярной биологии обобщающее наблюдаемое в природе правило реализации генетической информации: информация передаётся от нуклеиновых кислот к белку, но не в обратном направлении. Правило было сформулировано Френсисом… … Википедия

Институт молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта РАН — Институт молекулярной биологии имени В.А.Энгельгардта РАН (ИМБ РАН) Международно … Википедия

История молекулярной биологии — Модель структуры ДНК, выполненная Уотсоном и Криком в 1953 г. и реконструированная через 20 лет из оригинальных частей для Музея науки (Лондон) История молекулярной биоло … Википедия

Молекулярной биологии институт — (ИМБ) им. В. А. Энгельгардта РАН, организован в Москве в 1957. Современное название с 1965. Исследование структур и функций генетического аппарата высших организмов на молекулярном уровне, химических и физических основ действия ферментов и др … Энциклопедический словарь

МОЛЕКУЛЯРНОЙ БИОЛОГИИ ИНСТИТУТ — (ИМБ) им. В. А. Энгельгардта РАН, организован в Москве в 1957. Совр. назв. с 1965. Иссл. структур и функций генетич. аппарата высш. организмов на мол. уровне, хим. и физ. основ действия ферментов и др … Естествознание. Энциклопедический словарь

Институт молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта РАН — (улица Вавилова, 32). Организован в 1959 как Институт радиационной и физико химической биологии (современное название с 1965; носит имя организатора и первого директора В.А. Энгельгардта). Исследуются молекулярные основы передачи и реализации… … Москва (энциклопедия)

Институт молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта РАН — Институт молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта РАН (улица Вавилова, 32). Организован в 1959 как Институт радиационной и физико химической биологии (современное название с 1965; носит имя организатора и первого директора ). Исследуются… … Москва (энциклопедия)

комплементарность в молекулярной биологии — взаимное соответствие дополняющих друг друга структур (макромолекул, радикалов), определяемое их химическими свойствами, напр. К. молекул антигена и антитела, пуриновых и пиримидиновых оснований нуклеиновых кислот … Большой медицинский словарь